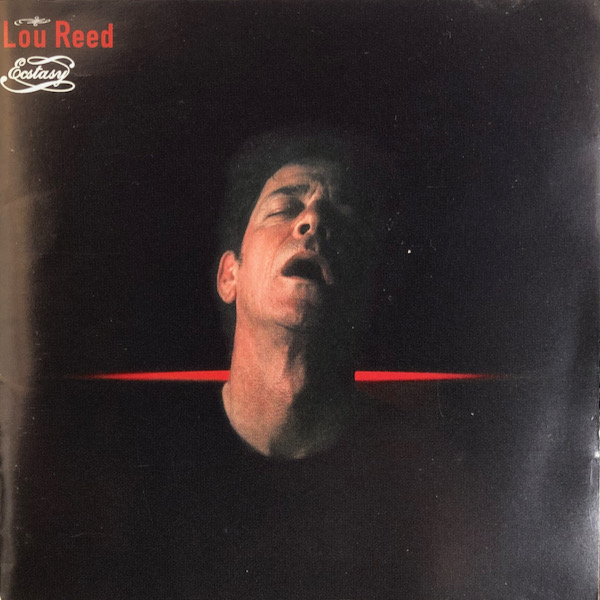

LOU REED / ECSTACY(ルー・リード / エクスタシー) Vinyl Diary

『ECSTACY』

『エクスタシー』は、、ルー・リードが2000年に発表したスタジオ・アルバム

Lou Reed(ルー・リード:1942年3月2日 – 2013年10月27日、ニューヨーク州ブルックリン出身。本名ルイス・アレン・リード (Lewis Allen Reed)。 THE VELVET UNDERGROUND (ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)の時代から前衛性とポップさを兼ね備えた斬新かつ挑戦的な音楽性、陰翳と知性に富みながらも様々なスタイルを持つボーカル、音像を形成する上で欠かせないオリジナリティ溢れる独創的なギター・プレイ、人間の暗部を深く鋭く見つめる独特の詩世界を持つ、20世紀以降における最重要アーティストの一人である。ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(1965〜1970)のボーカリスト兼ギタリスト。

RCA時代:1970年に脱退し、ソロ活動を開始した。1972年4月、アルバム『Lou Reed/ロックの幻想』 でソロ・デビューを果たした。同年11月、盟友・デビッド・ボウイとそのパートナーであるミック・ロンソンと事実上共作した『Transformer』を発表。1973年7月、閉鎖的な都市における内省的かつ陰鬱な恋愛を映画的な手法で描いたコンセプト・アルバム『Berlin』 発表。リードの思惑から外れたオーヴァープロデュースとも言える1974年リリース『Sally Can’t Dance』は自身最高のヒットを記録した。RCA時代最後の作品である1975年『 Metal Machine Music 』1976年『Coney Island Baby 』リリース。

アリスタ時代:1976年、ファンクやフリー・ジャズを導入した『Rock And Roll Heart』、1978年バイノーラル・サウンドにトライした『Street Hassle』、1979年 『The Bells』、1980年、AOR的な『Growing Up in Public』リリース。

RCA復帰:第一作となった1982年『The Blue Mask』はラフかつノイジーなロック、ほぼ同一の布陣で更にオーソドックスなロックへ遡行した1983年『Legendary Hearts 』を制作した。その後1984年『New Sensations 』、1986年『Mistrial』ではあえて時流に歩み寄った我流のニュー・ウェイブを展開。1989年、自身のルーツと向き合う形となったアルバム『NewYork』で復調、1990年ジョン・ケイルと共作したアンディ・ウォーホル追悼作『Songs for Dorella 』を発表。以後1990年代前半の断続的なヴェルヴェット・アンダーグラウンド再結成をはさみ、1992年『Magic and Loss』、1996年『 Set the Twilight Reeling』、1998年ライブ・アルバム 『Perfect Night Live In London』 、2000年『Ecstasy』といったアルバムを発表、かつてよりスローなペースながら健在を印象付けた。2003年、エドガー・アラン・ポーの「大鴉」を題材にした『The Raven』をリリース。2011年にはフランク・ヴェーデキントの「ルル二部作」をモチーフとした『Lulu』を発表。2013年死去。享年71歳。2015年、書籍 LOU REED/ワイルドサイドの歩き方(JEREMY REED著)出版。

『ECSTACY』

TRACK LIST

1, “Paranoia Key of E”、2, “Mystic Child”3, 、”Mad”、4, “Ecstasy”、5, “Modern Dance”、6, “Tatters” 、7, “Future Farmers of America” 、8, “Turning Time Around”、9, “White Prism” 、10, “Rock Minuet” 、11, “Baton Rouge”、12, “Like a Possum” 、”Rouge”、13, “Big Sky”

ルー・リード – ボーカル、ギター、パーカッション、マイク・ラスク – ギター、フェルナンド・ソーンダース – ベース、バッキング・ボーカル、トニー”サンダー”スミス – ドラムス、パーカッション、バッキング・ボーカル、ドン・アライアス – パーカッション、ローリー・アンダーソン – エレクトリック・ヴァイオリン、スティーヴン・バーンスタイン – トランペット、ホーン・アレンジ、ポール・シャピロ – テナー・サックス、Doug Wiesselman – テナー・サックス、バリトン・サックス、Jane Scarpantoni – チェロ

ライブ・アルバム『Perfect Night Live in London 』から2年、スタジオ・アルバム『Set the Twilight Reeling』からは4年ぶりとなる。マイク・ラスク – ギター、フェルナンド・ソーンダース – ベース、トニー“サンダー“スミス –ドラムスというルー・リード作品では馴染みの布陣である。ローリー・アンダーソンが2曲参加している。

1. “Paranoia Key of E”

鮮やかに分かれた2本のギター、やや歪み気味のベース、シンプルでタイトなドラム、グルービーなオープニング・ナンバー。ワン・コードで淡々と進み、装飾的にホーンが導入されている。特に生々しく響く2本のギターの音色が良い。

2. “Mystic Child”

重いダウン・ピッキングのギター・リフが印象的なミディアム・チューン。相変わらず良く歌うフェルナンド・ソーンダースのベース、気合い漲るリードのヴォーカルも良い。リードに煽られるようにバンド全体が後半に向けて熱くなっていく。

3. “Mad”

一転してスロー・ナンバー。熱いリードのヴォーカルに寄り添うマイク・ラスケの控えめなギター・リフが耳に残る。この曲でも大胆にホーンが使われ、曲のイメージを広げるドラマティックな演出がなされている。バンドの音とこのホーンたの相性が良く、とても成功しているように思う。

4. “Ecstasy”

タイトル・ソング。ヴォーカルとギター・リフを中心に、それに寄り添うようなアレンジがなされており、特にドン・アライアスのパーカッションとジェーン・スカパントニィのチェロが非常に効いている。落ち着いたしっとりしたトーンだが力強い曲で、本作前半の白眉といってよいと思う。

5. “Modern Dance”

明るい曲調のスロー・チューン。好対照な歪んだギターとクリーンなトーンのギターの重なりが美しい。演奏も非常に余裕を感じさせる。

6. “Tatters”

ゆったりとした流れるようなスロー・バラード。呟くように歌うリードのヴォーカルが魅力的だし、リードのヴォーカルに寄り添うようなバンドの演奏も素晴らしい。後半、堰を切ったように溢れるラスケの鬼気迫るギターが凄まじい。

7. “Future Farmers of America”

アップ・テンポなロッキン・チューン。ロックンローラー、ルー・リードの本領発揮といった感じだろうか。メンバー全員が全開、爽快で圧巻のプレー。特にソーンダースのメリハリの効いたベースが良い。

8. “Turning Time Around”

囁くようなリードのヴォーカルが印象的なスロー・バラード。トレモロなど、揺らぎの音処理がなされており、全ての楽器がこの上なく美しく響いている。

9. “White Prism”

シンプルな展開の楽曲が多い中で、この曲は緩急を付けた巧みなアレンジ、振幅の激しいプレーで息つく暇を与えない演奏を聴かせる。

10. “Rock Minuet”

歪ませたロング・トーンのギターが耳を引く循環コードのヘビーなナンバー。ギターと好対照なローリー・アンダーソンの可憐で繊細な音色のエレクトリック・ヴァイオリンが華を添えている。

11. “Baton Rouge”

ほとんどリードの弾き語りといっても差し障りのなさそうな1曲。控えめにベースとストリングスの美しいアレンジが施されている。

12. “Like a Possum”

18分に及ぶ大作。音の洪水のようなスロー・ナンバー。強烈に歪ませたディストーション・サウンドで全体が覆われている。バンドは存分にこの単調なフィードバック・サウンドを楽しんでいるようだ。おそらく一発録りだろう、閃き、感性、その持久力には驚くしかない。

13. “Rouge”

ローリー・アンダーソンがエレクトリック・ヴァイオリンで参加した2曲目。一服の清涼剤のような短い曲。

14. “Big Sky”

ライトでキャッチーな8ビートのクロージング・ナンバー。生命力と躍動感に満ち溢れた貫禄の演奏。

LOU REED / VELVET UNDERGROUND ブログ一覧

ロッコ :本ブログVINYL DIARY(ビニール・ダイアリー)主催。レコードのことをビニール(又はヴァイナル)と呼ぶことから、この名称に。これまで少しずつ収集してきたロック、ジャズのアナログ盤、CDのレヴューを細く永く日記のように綴っていきたいと思っている。

またH・ペレットの雅号で画家としての顔も持つ(過去、絵画コンクールにて複数回の入選、受賞歴あり)ここ最近は主にミュージシャンの絵を描いている。(ジョニー・サンダース、キース・リチャーズ、トム・ウェイツ、他)絵画に興味ある方はご覧ください。