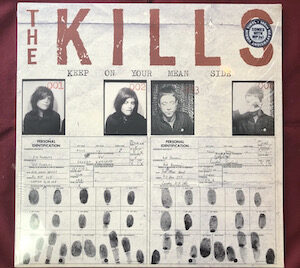

DR.FEELGOOD / DOWN BY THE JETTY(ドクター・フィールグッド / ダウン・バイ・ザ・ジェッティー) Vinyl Diary

『 DOWN BY THE JETTY』 『Down By The Jetty』はDr. Feelgoodの1stアルバム、1975年1月にリリースされた

『Down By The Jetty』はDr. Feelgoodの1stアルバム、1975年1月にリリースされた

DR.FEELGOOD

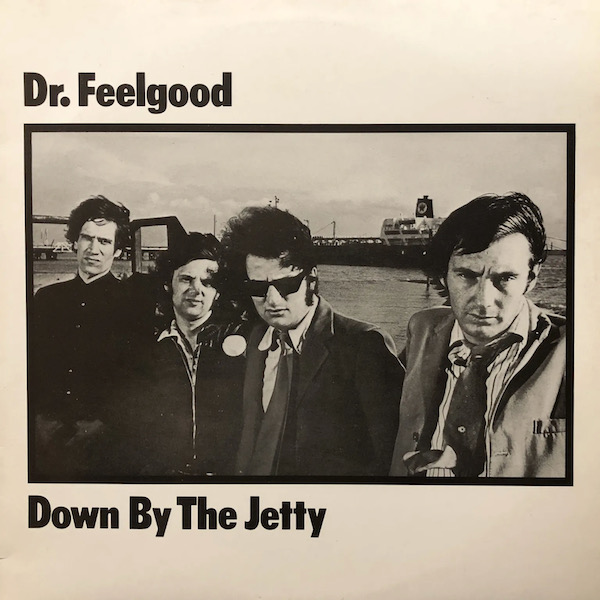

ドクター・フィールグッド(Dr. Feelgood)は、イギリスのロックバンド。1970年代初頭からパブロックシーンを牽引し、パンク・ロックへの橋渡しをした重要なバンドである。

Dr. Feelgood : Lee Brilleaux – guitar, harmonica, lead vocals、Wilko Johnson – guitar, backing vocals、The Big Figure – drums、John B. Sparks – bass

1971年にウィルコ・ジョンソン、リー・ブリロー、ジョン・B・スパークス、ビッグ・フィガーでドクター・フィールグッドが結成される。粗野で卑猥かつクレイジーな彼らのステージパフォーマンスはパンク・ロック前夜の若者を魅了、1975年、アルバム 『 Down By The Jetty 』でメジャー・デビュー。’76年、セカンド・アルバム『 Malpractice~不正療法』』をリリース。同年、ライブ・アルバム『Stupidity ~殺人病棟』が全英チャートで1位を獲得する。大成功を収めたものの、バンド内での不和が悪化し、4作目の『Sneakin’ Suspicion』完成と同時に1977年ウィルコは脱退。第一期のドクター・フィールグッドは終わりを告げる。

ウィルコ・ジョンソン(Wilko Johnson、1947年7月12日 )は、イングランドのギタリスト、ソングライター、ボーカリスト。ドクター・フィールグッドのオリジナル・メンバー。エセックス州、キャンベイ・アイランド出身。フィンガー・ピッキングとカール・コードがトレード・マークのギタリスト。大学卒業後、、教師をしながらドクター・フィールグッドに参加する(後にロックバンドに在籍している教師は教育上好ましくないということで教師をクビになってしまった)。

ドクター・フィールグッド脱退後もジョンソンは、ソリッドセンダース、ウィルコ・ジョンソン・バンド、またイアン・デューリー&ザ・ブロックヘッズ IAN DURY & THE BLOCKHEADSのアルバム『ラーフター』、ジョニー・サンダース『ケ・セラ・セラ』JOHNNY THUNDERS /QUE SERA SERA( RESURECTED) へ参加するなど活動は多岐に渡る。頻繁に来日しており、親日家としても知られていた。2022年11月21日、自宅にて逝去。享年75歳。

『 DOWN BY THE JETTY』

Track list

Track list

A1. She Does It Right、2. Boom Boom、3. The More I Give、4. Roxette、5. One Weekend、6. That Ain’t the Way to Behave、7. I Don’t Mind

B1. Twenty Yards Behind、2. Keep It Out of Sight、3. All Through the City、4. Cheque Book、5. Oyeh!、6. Bony Moronie” / “Tequila

Personnel

Lee Brilleaux – guitar, harmonica, lead vocals、Wilko Johnson – guitar, backing vocals、The Big Figure – drums、John B. Sparks – bass、Bob Andrews – piano, keyboards, saxophone

<ドクター・フィールグッドを知るきっかけ>

僕かドクター・フィールグッドを知るきっかけになったのは、ROOSTERS(ルースターズ)がA1. She Does It Rightをカバーしていたこと、これにつきる。

ルースターズのヴァージョンはフィールグッドのオリジナルよりもテンポが速くパンキッシュ、ツイン・ギターでガツガツ進む感じに演奏している。この曲はリード・ギターの花田裕之がヴォーカルをとっていて、バンドはとんでもなくカッコいいプレーを聴かせてくれる。

「この英語の歌は誰の歌だろう?」と調べたら、イギリスのパブ・ロックのバンド、ドクター・フィールグッドがオリジナルだと分かった。アルバムを入手した経緯は覚えていないのだけど、初めて聴いたときは「これがフィールグッドかー」と、いたく感動したものだ。

先程も書いたが、ルースターズに比べテンポが若干遅く、その時はあまり荒々しさも感じなかったせいか、いなたいグルーブだなという印象を持った記憶がある。先にダムド、クラッシュなどのUKパンクを聴いてから後追いでパブ・ロックに行ったせいもあるのだろう、性急さに欠けて今ひとつ物足りない感があるのも否めなかった。とはいうものの、その感覚は最初だけで、その後は随分繰り返し聴いたものだ。

因みにこのブログで紹介しているミンク・デヴィル、ポール・バタフィールドもルースターズ経由で知ったバンドである。そう考えるとルースターズからは色んなグループを教えてもらっているものと感慨深い。

<特徴、魅力>

いわゆるパブ・バンドなだけに、洗練さみたいなものは感じられず、どちらかというと親しみやすい、男臭い音のバンドだと思う。

それはジャケットの雰囲気からもうかがえて、裏ジャケのリー・ブリローは眼が閉じていて髪も乱れているし、もう少し良い写真があったのではないかと勘繰ってしまうほど飾り気のないモノである。

ちょっとした街のチンピラといった風情のヴォーカルのリー・ブリロー。そのルックスは労働者階級という感じが滲み出ていて垢抜け無いのだが、そこがいいのだと思う。勢いで押し通してしまうヴォーカルとハープも潔くて男っぽい。

小柄なベーシスト、ジョン・B・スパークス、ちょっとジョン・ベルーシみたいなルックスのドラマー、ビッグ・フィギュアー。

そうして、このバンドの最大の魅力はウィルコ・ジョンソンのギターに尽きるのではなかろうか。

彼は本来左利きで、右手でピックのコントロールが上手く出来ず、結果フィンガー・ピッキングに落ち着いたという話を聞いたことがある。

ザクザク、クィーッ、ザク、クィーッて感じの驚異的なピッキングで、映像を観ても、どのように弾いているのかイマイチ分からないほどだ。彼のギターを称してマシンガンと言われるが言い得て妙、でも冷たい感じではなく、何となく温かみ、ユーモアのあるギターだ。

それから曲作りの才能にも溢れる人物で、バンドのオリジナルは殆どがジョンソンによって作られている。

<パブ・ロック>

自分とパブ・ロックのつながりを記すと、実はあまり精通していない。今も手元にアルバムがあるのは、フィールグッドとイアン・デューリーくらい。

かつて一度でもアルバムを持っていたということで挙げるとエディ&ザ・ホット・ロッズ、ルー・ルイス、エルビス・コステロくらいだろうか。ニック・ロウは友達から借りて聴いたけどどうも馴染めかった。

ホット・ロッズはジョニー・サンダースとの繋がりもあり、パンキッシュでいい。ルー・ルイスはそのホット・ロッズの最初のヴォーカリスト、この人もヤンチャな感じで抜群のハーピストでもある。コステロはどっちかというとポップな印象が強い。メロディ・メイカーとしては達者な人だと思うのだけど、歌い方のクセがだんだん鼻につくようになり、自然と聴かなくなってしまった。一時期はかなりアルバムを揃えていたものだが。イアン・デューリー&ザ・ブロック・ヘッズはパンクな音を期待すると肩透かしかもだけど、実に味のある演奏をする素晴らしいバンドだ。ではこの辺でレヴューに移ろう。

<SideA>

1. She Does It Right

ドスの効いたブリローの声、タイトなリズム隊、切れ味鋭いジョンソンのギター、アルバムのオープニングを飾る、どストレートなロックンロール。70年代イギリスを牽引したパブ・バンドの真髄がこれだ。この1曲だけでノックアウトされること間違いなし。ヴォーカル+ギター・トリオという編成の模範のようなスキのない演奏である。

2. Boom Boom

ブギーの帝王ジョン・リー・フッカーのブリディッシュ・ビート・バンドの定番曲。ジョン・リーの妖しいブギーをフィールグッドはノリノリのロッキン・ブルースに仕上げている。フィギュアのズンドコドラムのフィルインがたまらないし、ブリローの小細工なしのハープもカッコいい。この曲は僕も自分のバンドでよく演奏した。

3. The More I Give

疾走感のある2曲の後はカームダウンのミッド・チューン。控えめながら味のあるオルガンはブリンズレー・シュワルツのボブ・アンドリュース。スパークスのベースがよく歌っている。カッティングで押し通すジョンソンのギター・ソロも良い。

4. Roxette

ミディアム・テンポのこの曲では、その独特のグループを楽しみたい。ミディアムとはいえ更に鋭さを増すジョンソンのギター、それはまるでギタリストが2人いるかのようだ。ラストは倍テンになりこのバンドのパンキッシュな側面がが垣間見える。

5. One Weekend

コーラス・ワークが楽しめるアップ・テンポなナンバー。2回のギター・ソロでジョンソンの安定したテクニック、手グセが存分に味わえる。

6. That Ain’t the Way to Behave

スローでシンプルなジミー・リード風3コードのブルース。この曲ではジョンソンがヴォーカルと力強いピアノを担当している。ソロは全てブリローのハープに委ねていて、ブルース・ハープの模範のような巧みなベンドを聴かせてくれる。

7. I Don’t Mind

ボ・ディドリーぽいジャングル・ビート。フィギュアのドラムとスパークスのベースの重心の低いリズム隊の上で、ブリローのハープとジョンソンのギターの実にスリリングな掛け合いが聴ける。

<SideB>

1. Twenty Yards Behind

スカ・テイストのアッパーなチューン。ヴォーカルはジョンソン。息継ぎする間がないほどのブリローのハープが凄まじい。

2. Keep It Out of Sight

ミディアム・テンポのこのナンバーでは、緻密に組み立てられた立体的ともいえる味わいのジョンソンのギター・リフが見事だ。単弦と複弦弾きを巧みに織り交ぜ、ここでもギタリストが2人いるかのようなプレーを聴かせてくれる。

3. All Through the City

小刻みで軽快なジョンソンのギター・リフがなんとも心地良いアップ・テンポなロックンロール。アルバム・タイトルのワードはこの曲から引用されている。このアルバムを象徴するようなキラー・チューンである。

4. Cheque Book

地元サウスエンドのミッキー・ジャップ作。ジョンソンのギターのブルージーなコードの響きが良い。ここではやや抑え気味、やさぐれ感を演出するブリローのヴォーカルの表現力も楽しみたい。

5. Oyeh!

ミック・グリーン作のギター・インスト・ナンバー。ここではブリローを除いたトリオで演奏している。この曲は単純にジョンソンのそのギター・テクニックを堪能するナンバーといえる。ブルースをバック・ボーンとした流麗な単弦弾きから高速のカッティングまで存分にその魅力が味わえるが、バックを支える2人のリズム隊のタイトな演奏にも耳を傾けたい。

6. Bony Moronie〜Tequila

アルバムラストのクロージング・ナンバーは、ラリー・ウィリアムスの曲にチャンプスの曲をメドレーにした、これは’74年7月8日、ディングウォールズでのライブ・トラック。華やかさを加える2管のサックスはブリンズレー・シュワルツとボブ・アンドリュース。ボニー・モロニーのストレートなロックンロールからテキーラのラテン・テイストに変わっても終始熱く、ライブならではのラウドな演奏が楽しめる。

ロッコ :本ブログVINYL DIARY(ビニール・ダイアリー)主催。レコードのことをビニール(又はヴァイナル)と呼ぶことから、この名称に。これまで少しずつ収集してきたロック、ジャズのアナログ盤、CDのレヴューを細く永く日記のように綴っていきたいと思っている。

またH・ペレットの雅号で画家としての顔も持つ(過去、複数回の入選、受賞歴あり)ここ最近は主にミュージシャンの絵を描いている。(ジョニー・サンダース、キース・リチャーズ、トム・ウェイツ他)絵画に興味ある方はご覧ください。